マインドアクセラレータの授業の中では、さまざまなボードゲームを通じて思考力をきたえています。

カタン

運の要素

ボードゲームによっては、サイコロなどによって運の要素を取り入れているものが多くあります。

運の要素があることによって、大人と子ども、あるいは実力差のあるメンバー同士でも楽しむことができます。

ボードゲームを思考力の教材としてとらえたとき、運の要素からも大きな学びを得られます。

運との向き合い方

運とどう向き合うべきか、これには、「自分ではコントロールできないもの」と割り切る考え方と、「ある程度自分の思い通りになる」と考えることができると思います。

前者は受動的(受け身的)な考え方で、後者は能動的な考え方と言えるでしょう。

( これは個人的な意見ですが、長い人生においては両方の考え方を持てるようにすべきだと思います。)

さて、思考力育成という面では、「運に対して能動的に」向き合う方法を身に着けることを目指します。運に対して能動的に向き合う思考態度を身に着けることで、成長する機会を増やせるからです。

事前に悪い目・良い目のケースを想定する

ほとんどの子は、サイコロの目が出てからアクションを考えるという態度です。これは運に対して受動的であると言えます。この態度ですと、ゲームの結果を運のせいにしてしまいがちで、学びが少なくなります。また、他プレイヤーの手番中の思考量が少なくなり、成長の機会を失ってしまうことにつながります。

能動的な思考態度とは、

「次の手番で こうしたいから、サイコロで6の目を出したいな。」

「最悪の場合、1が出てしまったときは こうしよう。」

というように出た目に応じたアクションを想定しておくように促しています。

サイコロの目は出るものではなく「出すもの」

少しオカルトチックになりますが、サイコロの目を「ねらって出すぞ」という思考も大事です。

(イカサマやズルをして目を調整するというわけではありません)

自分の戦術を組み立て、

「次のアクションには 6を出す必要があるから、6を出すんだ!」

という考え方になれば、運と能動的に向き合っていると言えるでしょう。

実際にサイコロの目を操れるわけではありませんが、サイコロの出目の先のことを考える癖と力がついていきます。

生徒たちへのはたらきかけ

私も含め、最初は多くの子が受動的・受け身的な態度です。それ以外の考え方を知らないとも言えます。能動的に向き合うことができるということを学ばないと、一生それは変わらないかもしれません。

・声掛け

授業中に、4人プレイしているとします。Aくんの手番が終わってBくんの手番になったとき、講師からAくんに

「次のアクションを考えておいてね」

「次に出したい目は何?」

と声かけをしていきます。他プレイヤーの手番の時間が休み時間にならないようにするのです。

・次の手番のアクションを記録する(書く)

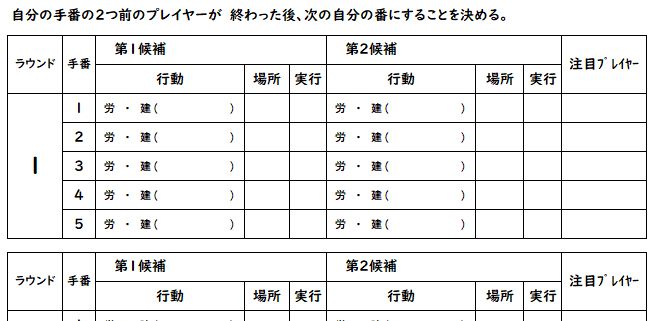

ゲームによっては、自分の手番の2つ前くらいのタイミングで次の自分のアクションを考え、専用の記録表に記入するという取り組みも行いました。

自分の手番が来る前に記入します。

最初はなかなか難しいです。しかし慣れてくるとゲーム内での思考時間が増え、自分の力でなんとかできる範囲が増えるので、考えることが楽しくなってくるようです。

※保護者様へ:

しかしながら上にあげた声掛けや取り組みは、ご家庭ではあまりおすすめできません。

ご家庭ではあくまでもリラックスしてボードゲームを楽しんでいただきたいです。

ボードゲームをプレイするだけでもお子様(もしくはご自身)への発見があっておもしろいはずです!

ゲーム外での応用

人生においても運が絡むことは多くあります。何か自分にとって望ましくない結果があったとき、

「運が悪かった。しょうがない。」

で済ますのか、

「何かできることがあったのではないか?」

と次の成長へつなげるのか。運との向き合い方によって、その後の人生がかわってきそうではありませんか。