こんにちは。伊與田塾塾長のいよだです!

6月16日、東京高円寺にて開催された、アナログゲーム療育講座「中高生・大人編」を受講してきました!

ボードゲームスペース「す箱」

主に発達障害のあるお子さんを対象に、社会的自立のために行なう医療と保育を「療育」と言います。 「アナログゲーム療育」とは、すごろくやで取り扱っているような、知的で協同性に優れた近代のボードゲームやカードゲームを、発達段階に合わせて活用し、コミュニケーション能力を伸ばす療育方法のひとつです。 子どもだけでなく大人の就労訓練にも応用ができ、デイサービスや就労移行支援施設などでも導入されています。

本講座は、この「アナログゲーム療育」の手法を開発された、療育アドバイザーの松本太一さんを講師にお迎えし、幼児から大人まで年代ごとにカリキュラムを設けて内容を変えつつ、どなたにも解りやすくこの「アナログゲーム療育」のノウハウをお伝えする講座です。

「すごろくや」イベントページより引用させていただきました。

ボードゲームを通じて社会に出てから必要となる力を育てるという点は、伊與田塾のマインドアクセラレータ(MA)の授業の理念と共通するところだと考えています。ゲームの選び方や、どのゲームがどんな効果を期待できるかなどのヒントを得られればと思いました。

・就労につながるコミュニケーション力とは?

・集団参加への不安を取り除くゲーム

・臨機応変なコミュニケーション力

・ボードゲームを利用した合意形成の練習

思考力をそだてるためのゲーム選定に役立つ要素

現在ボードゲームをつかった思考力トレーニングをする上で課題となっているのが、ボードゲームの分析方法や、分類方法です。本講座を通じて、いくつかヒントを得ることができました!

・ゲームのルールや世界観の「わかりやすさ」

・プレイ人数とプレイ人数の融通の効きやすさ

・目的に応じた適度な「複雑性」(ルールやプレイ手順)

・協力のしやすさや発生頻度

・交渉のしやすさや発生頻度

これまでも私なりのボードゲームを分類してきました。さらに上記の視点を加えることで子どもたちによりよい思考体験を届けることができそうです。

ボードゲームを通じてその子の課題や強みを発見できる

療育の現場では、用いるゲームや療育対象者の発達段階によってさまざまな発見があるそうです。それは、就労のための課題や、逆にそれまで認識されていなかった強みなどです。

伊與田塾のMAの授業中にも実は同じようなことが起きています。学校の勉強の範疇では見過ごされがちな思考力や思考態度上の課題や、本人も気づいていなかった能力をボードゲームプレイ中に発見することが多々あります。

実践と研究を重ねていきます

名古屋大学の有田先生にお話をうかがったときにも学んだことですが、「この能力をきたえるならこのゲーム!」とか、逆に「このゲームをすればこの能力が伸びる!」とはっきり言い切ることはできないようです。

その理由は、プレイヤーがその時に持っている能力、経験、同席する他プレイヤーなどによって得られるものが変わるからというのが1つです。

より有効にボードゲームを利用するには、私自身のボードゲームの知識・経験と、授業の経験を積んでいく必要があるのだと、再確認することができました!

講座の中でプレイさせていただいたゲームをご紹介!

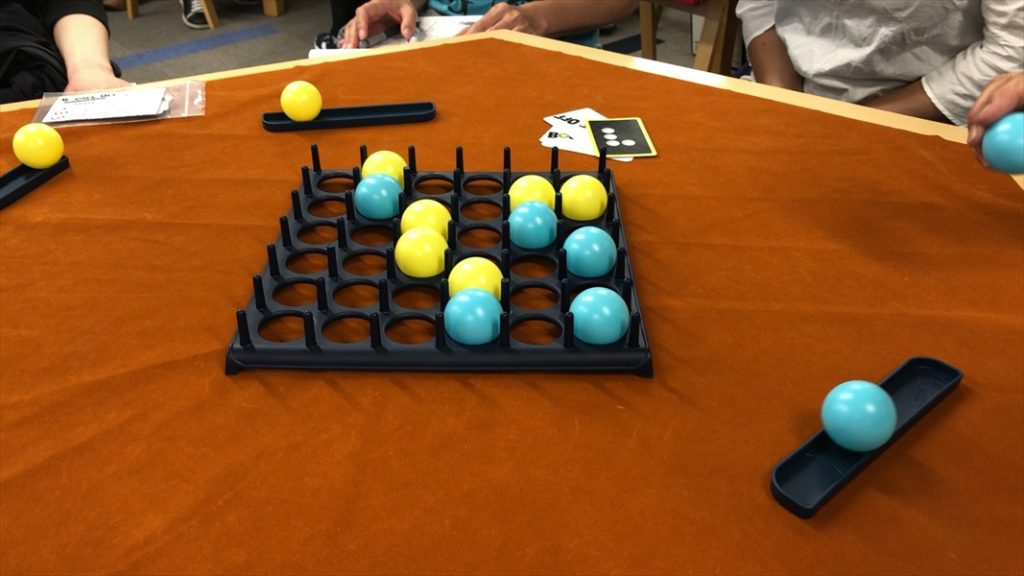

・バウンスオフ

バウンスオフ

・ボーナンザ

ボーナンザ。全体の状況を見ながら交渉し、豆を植え、収穫しよう

・マジックメイズ

マジックメイズ

帰りの新幹線(富士市あたり)から